|

Ellen Epstein (1898–1942)

Eine jüdische Künstlerin aus Schlesien

Teil 1

von

Herbert Henck

Teil 1

Vorbemerkung

Kap. 1 Einleitung

Kap. 2 Herkunft und Jugend in Kattowitz

Kap. 3 Ausbildung, Lehrtätigkeit und Wohnung

Kap. 4 Konzerte und Rundfunkarbeit

Kap. 5 Die Briefe an Else Headlam-Morley und die England-Tournee 1933

Anmerkungen zu Teil 1

Teil 2

Kap. 6 Scherenschnitte (I) und Zusammenarbeit mit Hannes Küpper

Briefe Margot und Ellen Epstein mit Küpper 1927–1931, Übersicht

Scherenschnitte bis 1931, Übersicht

Kap. 7 Das Ende eines Berufs

Kap. 8 Margot Epstein

Margot Epsteins Veröffentlichungen 1927–1932, Übersicht

Kap. 9 Hans Hirschel

Kap.10 Scherenschnitte (II) und ein letztes Konzert

Scherenschnitte 1938/39, Übersicht

Anmerkungen zu Teil 2

Teil 3

Kap. 11 „Es geht mir reichlich dreckig !!“ – Ein letzter Brief an Heinz Tiessen

Kap. 12 Zwangsarbeit

Kap. 13 Die „Vermögenserklärungen“ und andere Aktenstücke

Kap. 14 Die Deportation und der Tod von Ellen und Margot Epstein

Nachtrag 2008

Anmerkungen zu Teil 3

Anhang

Chronologische Übersicht

Abürzungen

Abbildungsnachweise

Dank

Abbildungen

Abb. 1: Konzertprogramm vom 21. Mai 1930

Abb. 2: Ellen Epstein (1)

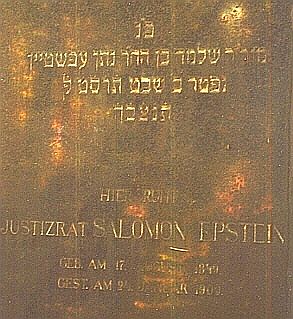

Abb. 3: Der Grabstein von Salomon Epstein in Katowice

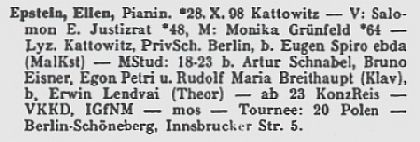

Abb. 4: Artikel „Epstein, Ellen“ aus dem Deutschen Musiker-Lexikon (1929)

Abb. 5: Eugen Spiro

Abb. 6: Artur Schnabel

Abb. 7: Ellen Epstein (2)

Abb. 8: Ernst Kunwald, Scherenschnitt von Ellen Epstein

Abb. 9: Wilhelm Furtwängler, Scherenschnitt von Ellen Epstein

Abb.10: Heinz Tiessen

Vorbemerkung

Dieser biografische Aufsatz erweitert die Informationen über die Schwestern Ellen und Margot Epstein, die ich im Rahmen des folgenden Buchs begonnen habe: Norbert

von Hannenheim. Die Suche nach dem siebenbürgischen Komponisten und seinem Werk, Deinstedt: Kompost-Verlag, [Juni] 2007, S. 235–237 (Details).

Kapitel 1

Einleitung

Im Nachstehenden sind einige Kenntnisse über die aus Schlesien stammende Pianistin und bildende Künstlerin Ellen Epstein zusammengetragen. Epstein wurde in

Breslau geboren, wuchs in Kattowitz auf und wohnte und arbeitete dann über zwanzig Jahre lang in Berlin. Aus Berlin wurde sie gemeinsam mit ihrer acht Jahre älteren Schwester Ruth Margot im Oktober 1942 deportiert

und wenige Tage später bei Riga ermordet.

Von dem Klavierspiel der Pianistin hat sich keine Tonaufnahme mehr finden lassen, und unser Wissen von ihrem Denken und Tun, auch von ihrem

Klavierspiel, gründet hauptsächlich auf neunundzwanzig unveröffentlichten Briefen, die an fünf Personen gerichtet waren. Hinzu kommen Korrespondenzen ihrer Schwester, spärliche Berichte in Zeitungen oder

Zeitschriften, wenige Zeilen in Nachschlagewerken, behördliche Akten, die postum erschienenen Lebenserinnerungen eines Verwandten sowie anderes, das im Verlauf dieses Aufsatzes zur Sprache kommen soll.

Im Unterschied zu ihrer Schwester, die als Kindergärtnerin ausgebildet war, dann aber als Journalistin für große Berliner Tageszeitungen tätig wurde,

publizierte Ellen Epstein keinerlei Schriften, sondern erweckte Aufmerksamkeit zum einen durch ihr Klavierspiel und den Einsatz für zeitgenössische Musik in Konzert und Rundfunk, zum anderen durch Scherenschnitte,

die gleichfalls in Zeitungen zum Abdruck kamen. Ihre pianistische Unterweisung erhielt sie von 1918 bis 1923 in Berlin bei Artur Schnabel, Bruno Eisner, Egon Petri und Rudolf Maria Breithaupt, die seinerzeit,

zumindest in Deutschland, zu den herausragenden Vertretern ihrer Kunst zählten und deren Name bisweilen heute noch bekannt ist.

In Musiktheorie war der in Berlin lebende ungarische Komponist Erwin Lendvai Epsteins Lehrer, doch unter dem Eindruck von Heinz Tiessens Zweiter Sinfonie

„Stirb und Werde!“ ersuchte Epstein 1922 auch ihn um Unterricht. Sie wünschte ihre musikalischen Studien zu ergänzen und zeigte sich besonders an Werken der Gegenwart interessiert. Bereits zu dieser

Zeit konnte sie sich auf Empfehlungen von Hermann Scherchen, A. Schnabel und B. Eisner berufen. Eher beiläufig und ohne sich ihrer Begabung allzu sicher zu sein, bat sie Tiessen brieflich auch um etwas

Kompositionsunterricht.

Epstein kannte eine Vielzahl jüngerer Komponisten persönlich, die in Berlin wohnten oder hier zu Gast waren, und in Berlin und anderen Großstädten

Deutschlands wie in Breslau, Danzig, Frankfurt am Main, Hamburg, Heidelberg, Königsberg, Leipzig, Mannheim oder München gab sie mitunter auch ihre Werke wieder. Zu nennen sind: Emil Bohnke, Max Butting,

Louis Gruenberg, Norbert von Hannenheim, Paul Höffer, Jascha Horenstein, Paul Juon, Ernst-Lothar von Knorr, Alois Melichar, Karol Rathaus, Heinz Tiessen und Kurt Weill. Im Duo spielte Epstein mit den Geigern Stefan

Frenkel und Max Wolfsthal und begleitete den Bariton Wilhelm Guttmann. Gelegentlich sprach sie auch zum Publikum vor den Darbietungen und führte so in ihre Programme ein.

Im Herbst 1927 konzertierte sie mit Leon Theremin, als dieser in Berlin sein „Theremin“ („Ätherwellen“), das von ihm erfundene und nach seinem

Namen benannte elektronische Melodie-Instrument vorstellte. Und 1932 scheint sie Oskar Vierlings neuartiges „Elektrochord“ – damals noch ohne diesen Namen – gespielt zu haben, ein

mehrstimmiges Tasteninstrument, das sie in einem Brief als das „8. Weltwunder“ pries. Mehrfach gab sie Konzerte mit dem „Berliner Sinfonie Orchester“, das unter Leitung von Ernst Kunwald und Frieder

Weissmann stand, und mit diesen Musikern führte sie Beethovens Drittes Klavierkonzert und das Erste von Brahms sowie ein Konzertstück von Else Headlam-Morley auf. Spätestens seit 1926 unterrichtete Epstein

neben ihrem Konzertieren am Konservatorium von Klindworth-Scharwenka in Berlin.

Ein Prospekt, den die Pianistin vermutlich Anfang 1933 drucken ließ, zitierte neben Kritiken aus den oben genannten Städten auch schriftliche Empfehlungen

von Ernst Kunwald, Hermann Scherchen, Heinz Tiessen und Karol Rathaus. Im Mai und Juni 1933 unternahm sie eine Tournee in England, wo sie in vier Städten unter anderem Werke von Headlam-Morley spielte. Das Konzert

in Bournemouth wurde von der BBC übertragen. Im November 1933 reiste Epstein erneut nach England und führte in einem Konzert des „London Contemporary Music Center“ Werke von Heinz Tiessen, Grete von Zieritz

und Paul Höffer auf.

Einer zweiten künstlerischen Begabung folgend schuf Epstein mit der Schere geschnittene Porträt-Silhouetten (Schattenrisse). Nicht selten standen diese

zu ihrer parallel verlaufenden pianistischen Arbeit in Beziehung und hielten Musiker fest, denen sie in Berlin begegnete. Gelegentlich schnitt sie aber auch die Profile von Literaten, mit denen ihre

Schwester beruflich in Verbindung stand. Einige der „Musikerköpfe“, wie sie sich einmal ausdrückte, wurden im Sommer 1927 in der großen Internationalen Ausstellung Musik im Leben der Völker in Frankfurt am Main gezeigt. Zu dieser Zeit plante Epstein, gemeinsam mit Walter Schrenk, dem hoch angesehenen Musikkritiker der Deutschen Allgemeinen Zeitung,

ein Buch mit diesen Porträts zu veröffentlichen. Doch auch wenn der Plan sich anscheinend nicht verwirklichen ließ, kamen Epsteins Silhouetten öfters zum Abdruck, und neben den Briefen, die sie schrieb, gehören ihre

Scherenschnitte zu den wenigen Zeugnissen, welche unmittelbar auf die Künstlerin zurückzuführen sind und die unruhigen Zeiten überdauert haben.

Da Epstein zunächst Innenarchitektin werden wollte, nahm sie anfangs Unterricht in bildender Kunst bei dem in Breslau geborenen Maler Eugen Spiro, der

ein Schüler des Münchener „Malerfürsten“ Franz von Stuck war. Dann spielte sie jedoch Artur Schnabel vor, der sie sofort in seine Klavierklasse aufnahm. 1929 verfasste Erich Hermann Müller einen Artikel

über Epstein für die erste Ausgabe seines Deutschen Musiker-Lexikons, in dem neben ihrer Herkunft und Ausbildung Ellen Epsteins Konfession als „mosaisch“ angegeben ist.

Gleich vielen anderen war der Pianistin aufgrund ihrer jüdischen Abstammung nach Hitlers „Machtergreifung“ im Januar 1933 ein weiteres Konzertieren in

Deutschland alsbald unmöglich gemacht, und ihre Lebensverhältnisse verschlechterten sich in den folgenden Jahren zunehmend. 1935 wurde ihr von der Reichsmusikkammer „das Recht zur weiteren

Berufsausübung“ entzogen. 1936 musste die Pianistin auf behördliche Anordnung ihren Unterrichtserlaubnisschein zurückgeben. Fortan wurde die Musikerin zur „jüdischen Musikbeflissenen“ degradiert,

deren Name in den antisemitischen Lexika von Girschner und Trienes (1937), Brückner und Rock (1938) sowie Stengel und Gerigk (1940) erschien und damit, jedem nachschlagbar, aus der „deutschen“ Kultur

ausgegrenzt wurde. Offenbar fühlte sich Ellen Epstein, die Tradition ihres Elternhauses wahrend, ihrem Judentum aber stark verbunden, wie neben anderem die Wahl jüdischer Lehrer (Schnabel, Eisner, Lendvai,

Spiro), die von ihr aufgeführten Komponisten (Gruenberg, Horenstein, Jemnitz, Rathaus, Wiener) oder das Konzertieren mit den Geigern Stefan Frenkel und Max und Josef Wolfsthal, dem Bariton Wilhelm Guttmann oder den

Dirigenten Ernst Kunwald und Frieder Weissmann gezeigt hatten. Der mit Ellen Epstein befreundete Felix Abraham war Jude, und selbst ihr Wohnort in Berlin-Schöneberg und ihr ursprünglicher Vermieter weisen

noch auf diesen Zusammenhang.

Nach mehreren Jahren völliger Stille (1934–1937) stößt man erst Ende der dreißiger Jahre erneut auf Scherenschnitte Epsteins, doch nicht mehr wie

früher im Feuilleton einer der großen und international beachteten Berliner Tageszeitungen, sondern im Rahmen von Berichten über Veranstaltungen des „Jüdischen Kulturbunds“ im Jüdischen Gemeindeblatt und danach im Jüdischen Nachrichtenblatt Berlins. Nach vier Veröffentlichungen, die seit 1939 zusätzlich mit dem Zwangsvornamen „Sara“ signiert waren und im Juni dieses Jahres endeten, verschwand Epsteins Name über Jahrzehnte hinweg aus aller Literatur, bis er, nun in ganz anderem Zusammenhang, seit 1986 durch die sogenannten Gedenkbücher und das Buch der Erinnerung sporadisch wieder in Erscheinung trat. Als Ergebnis geschichtlicher Forschung dokumentieren diese Bücher den Völkermord an den Juden, belegen ihre Deportation im Einzelnen und verzeichnen, soweit dies die Quellenlage erlaubt, die Opfer namentlich. Ansonsten erwähnte nur der in Kattowitz geborene Staatswissenschaftler Walter Grünfeld (1908–1988) seine beiden Cousinen Ruth Margot und Ellen Epstein in dem postum veröffentlichten Erinnerungsbuch Rückblicke (etwa

1989/90). Eine Liste mit Namen jüdischer Pianisten verzeichnete Ellen Epstein nochmals im Jahre 1959. [1a]

Insgesamt wurden mir drei Fotos von Ellen Epstein im Laufe dieser Arbeit bekannt, eines im Heinz-Tiessen-Archiv an der Akademie der Künste in Berlin (Abb. 2) und zwei im Nachlass von Else Headlam-Morley an der University Library in Durham (Großbritannien), von denen eines hier ebenfalls einbezogen ist (Abb. 7). [1b] Eine Abbildung von Margot Epstein hat sich bislang nicht auffinden lassen.

*

Von Ellen Epstein hörte ich zunächst im Rahmen biografischer Forschungen über den siebenbürgischen Komponisten und Berliner Schönberg-Schüler Norbert von

Hannenheim (1898–1945), denn Epstein spielte die Uraufführung zweier seiner Werke am 21. Mai 1930 im Berliner „Haus am Zoo“ in der Budapester Straße 9a in einem Konzertraum, welcher zu der

Klavierbau-Firma Bechstein gehörte. Das überlieferte Programmblatt, das ich Britt-Gun von Knorr (1930–2013) verdanke, sei hier reproduziert:

Abb. 1

Konzertprogramm

vom 21. Mai 1930, Berlin, Haus am Zoo [1c]

Da die Noten der beiden hier gespielten Sonaten gleich der Mehrzahl der Werke

von Hannenheims verschollen sind, schien es geraten, unter anderem die Nachlässe einstiger Interpreten zu suchen, um so möglicherweise noch ein Werk oder

weiterführende Quellen, etwa Korrespondenzen mit einem Komponisten, zu finden. Diese spezielle Suche war der Anlass, mich auch eingehender mit Ellen Epstein

zu befassen, deren Name mir zuvor gänzlich unbekannt war und deren Lebensweg mit dem lexikalischen Hinweis „verschollen in Riga“ schloss. Wesentliche Stationen ihres

Schicksals und die Formen ihrer Arbeit, die erst allmählich hervortraten, habe ich in meinem Buch Norbert von Hannenheim. Die Suche nach dem Komponisten und seinem Werk (2007) zusammengefasst, soweit sie mir seinerzeit bekannt waren. Die

vordere Umschlagseite dieses Buchs zeigt die von Ellen Epstein geschnittene Silhouette Norbert von Hannenheims. Sie wurde zusammen mit Walter Schrenks Besprechung zwei Tage nach dem Konzert in der Deutschen Allgemeinen Zeitung abgedruckt.

Abb. 2

Ellen Epstein

Undatiertes Foto (vergrößerter Ausschnitt), Fotograf unbekannt.

Heinz-Tiessen-Archiv, Akademie der Künste, Berlin (Quelle)

Kapitel 2

Herkunft und Jugend in Kattowitz

Ellen (selten: Ella) Epstein wurde am 28. September 1898 in Breslau (heute Wrocław

in Polen) geboren. Ihr Geburtstag wird in der Literatur auch mit dem 28. Oktober [2]

und ihr Geburtsort mit Kattowitz (heute Katowice, Polen) angegeben, [3] doch

stammen die erstgenannten Daten von Epstein selbst und wurden von ihr in das Formular „Vermögenserklärung“ (siehe unten) drei Tage vor ihrer Deportation im

Oktober 1942 handschriftlich und gut leserlich eingetragen. [4] Aus dem Buch Rückblicke von Walter Grünfeld geht hervor, dass die Familie Epstein um die

Jahrhundertwende im oberschlesischen Kattowitz, etwa 200 km südöstlich vom niederschlesischen Breslau ansässig war und dass die Schwestern Epstein auch hier aufwuchsen. [5]

Epsteins Vater war der Justizrat Salomon Epstein (geb. am 17. August 1848 oder 1849, gestorben am 24. Januar 1909 in Kattowitz), [5a] der seit 1892 dem Repräsentantenkollegium der Jüdischen Gemeinde von Kattowitz angehörte und

seit 1898 dessen Vorsitzender war. Zugleich hatte Salomon Epstein lange Zeit das Amt des Vorsitzenden des Stadtverordnetenkollegiums von Kattowitz inne und übernahm

1907 auch den Vorsitz der neu gegründeten Ortsgruppe Kattowitz des „Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“. [6]

Abb. 3

Der Grabstein von Justizrat Salomon Epstein

auf dem heutigen Friedhof von Katowice [Kattowitz], vgl. Anm. [6a]

Foto: © Piotr Sobański, Museum für Geschichte von Katowice/Kattowitz

Ellen Epsteins Mutter war Monika Anna (häufiger: Minna) Grünfeld, verheiratete Epstein, die am 9. September 1864 in Kattowitz geboren wurde. Erstmals war ihr Name im Berliner Adreßbuch 1915 unter der Innsbrucker Str. 5 in Schöneberg zu

finden, [6b] wo sie mit ihren beiden Töchtern zusammen lebte und am 26. Mai

1942 auch starb. Sie wurde auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beigesetzt. [7]

Auch Ellen Epsteins Schwester Ruth Margot [8] wurde in Kattowitz geboren,

und zwar am 4. Mai 1890. [9] Sie ließ sich um 1908 am Pestalozzi-Fröbel-Haus

zur Kindergärtnerin ausbilden und arbeitete in diesem Beruf von 1909 bis 1912 in Kattowitz. [10] Später wurde sie, wahrscheinlich parallel zu ähnlichen

pädagogischen Aufgaben, als Journalistin für verschiedene Zeitungen (wie dem Berliner Tageblatt und Berliner Börsen-Courier) und Zeitschriften tätig, verfasste

Buchbesprechungen und behandelte mehrfach auch Themen aus der Musik. Von anderen Geschwistern ist mir nichts bekannt, und sowohl Margot wie Ellen Epstein

blieben unverheiratet. Da sich die Schwestern lange Jahre eine Wohnung in Berlin-Schöneberg teilten, ihre Interessen in mancherlei Hinsicht konform gingen und ihr

Lebensende zusammenfällt, wird im Folgenden häufiger auch von Margot Epstein zu sprechen sein, so dass sich dieses Lebensbild bisweilen zu einem Doppelporträt erweitert.

Über die Verwandtschaftsverhältnisse der Familie, aus der Ellen Epstein stammte, ist in den schon genannten Rückblicken des an der Universität Basel promovierten

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlers Walter Grünfeld [11] zu lesen: „Von den vier

Schwestern des Vaters [Hugo Grünfeld] heirateten drei Juristen, Martha den Justizrat Ernst Kaiser in Beuthen, Minna den Justizrat Salomon Epstein in Kattowitz […] und

Luzie den Landgerichtsrat Max Hirschel in Gleiwitz.“ [12] Die Epstein-Schwestern

waren demnach die Töchter von Walter Grünfelds Tante Minna (Monika Anna) und somit seine Cousinen.

Die weiteren Passagen, in denen Grünfelds Buch auf die Geschwister Epstein

zu sprechen kommt, seien hier zusammengestellt. Sie sind neben einer kurzen brieflichen Bemerkung von Margot Epstein über den Schriftsteller Arnold Zweig

(1887–1968), ihren „Kattowitzer ,Landsmann‘ und Nachbarn“ [13], die bislang einzige

Quelle über das Elternhaus und die in Kattowitz verbrachte Zeit. Grünfeld schreibt:

„Von ihren zwei schon erwachsenen Töchtern wollte die jüngere Ellen Pianistin werden, die ältere Margot war im Pestalozzi-Froebel Haus

in Berlin [14] als Kindergärtnerin ausgebildet und hielt einen großen

Kindergarten im Hause ab.“ (S. 23) – „Die beiden Epstein Töchter und die Geschwister Hirschel [15] und ihre Freunde machten überhaupt

den Garten belebter, und es wurde auch viel Tennis gespielt.“ (S. 23) – „1917 kam ein neues Kinderfräulein, Else Jeppesen. Vorher hatten wir

einen richtigen Gouvernantentyp, diese aber kam aus dem Pestalozzi Froebel Haus, von Margot Epstein arrangiert. Sie hatte in dem

Reber'schen Frauenchor mitgesungen, den Margot Epstein in Berlin leitete.“ (Seite 30) – „Während meiner Studentenzeit konnte ich nun mehr von

den Vettern und Kusinen sehen, die in meiner frühen Jugend von Oberschlesien nach Berlin gezogen waren. Meine Kusine Guste Kaiser

war Malerin, kopierte oft alte Meister im Kaiser Friedrich Museum [heute das Bode-Museum], Margot Epstein wurde als Journalistin bekannt, so

mit Besprechungen von Kinderbüchern, Ellen Epstein war konzertierende Pianistin, Schülerin von Schnabel, und Hans Hirschel hatte für seine

literarische Tätigkeit eine Basis in Mitherausgabe der Zeitschrift ,Das Dreieck‘ gefunden mit einigen anderen, schon bekannteren Literaten,

arbeitete aber auch im Erzgeschäft von Rawack & Grünfeld. [16] Mir

war Das Dreieck zu ,avantgard‘, aber die Besuche bei Hirschels waren immer anregend und herzlich, und diese drei Schwestern des Vaters in

Berlin kochten exzellentes Essen.“ (Seite 65–66)

Wann die Übersiedelung der Epsteins aus Schlesien nach Berlin stattfand, lässt sich

nicht genau sagen, doch ist der Name Minna Grünfelds erstmals 1915 im jährlich erscheinenden Berliner Adreßbuch verzeichnet (vgl. Anm. 6b), so dass dieses oder

das vorausgehende Jahr am wahrscheinlichsten ist.

Kapitel 3

Ausbildung, Lehrtätigkeit und Wohnung

1929 nahm Erich Hermann Müller (1892–1964) in das von ihm herausgegebene Deutsche Musiker-Lexikon (Überblick über die zum Zeitpunkt des Erscheinens

in Deutschland lebenden oder häufiger gastierenden Musiker) einen Artikel über Epstein auf, der weitere Einzelheiten über ihre Ausbildung nennt. Da Müller die

Musiker häufig anschrieb und auf diese Weise Informationen erhielt, die sich seinerzeit schwerlich hätten nachschlagen lassen, dürfte zumindest ein Teil seiner Angaben auf Ellen Epstein selbst zurückgehen. [17]

Abb. 4

Erich Hermann Müller, Deutsches Musiker-Lexikon

Dresden: Wilhelm Limpert, 1929, Spalte 291

Löst man die Abkürzungen auf, ergibt sich hieraus:

„Epstein, Ellen, Pianistin * 28.X.1898 in Kattowitz — Vater: Salomon Epstein Justizrat

* 1848, Mutter: Monika Grünfeld *1864 — Lyzeum Kattowitz, Privat-Schule Berlin, bei Eugen Spiro [18] ebenda (Mal-Kunst) — Musik-Studium: 1918–23 bei Artur Schnabel [19], Bruno Eisner [20], Egon Petri [21] und Rudolf Maria Breithaupt (Klavier) [22], bei Erwin Lendvai (Theorie) [23] — ab 1923 Konzert-Reisen — [Mitgliedschaft:] Verband

Konzertierender Künstler Deutschlands [VKKD] [24], Internationale Gesellschaft für Neue

Musik [IGfNM] — [Glaubensbekenntnis:] mosaisch [= jüdisch] — Tournee: 1920 Polen — [Anschrift:] Berlin-Schöneberg, Innsbrucker Straße 5.“

Deute ich Müllers Angaben richtig, so besuchte Ellen Epstein zunächst in Kattowitz das dortige Lyzeum („Höhere Töchterschule“), beendete ihre Schulausbildung aber in

Berlin an einer Privatschule und nahm schließlich in Berlin bei Eugen Spiro Unterricht in Malkunst, bevor sie mit ihrer pianistischen Ausbildung begann.

Abb. 5

Eugen Spiro (1874–1972)

spätestens 1931, unbekannter Fotograf (Quelle)

Abb. 6

Artur Schnabel (1882–1951)

spätestens 1931, unbekannter Fotograf (Quelle)

Die zuletzt genannte Innsbrucker Straße, die in Schöneberg den Bayerischen mit dem Innsbrucker Platz verbindet (Stadtplan), gehört zu dem sogenannten Bayerischen Viertel, das aufgrund seines ehemals hohen jüdischen Bevölkerungsanteils, der

komfortablen Wohnlage und der Wohlhabenheit seiner Bürger auch die „Jüdische Schweiz“ Berlins genannt wurde. Zahlreiche prominente Intellektuelle, Akademiker

und Künstler lebten hier, darunter Albert Einstein, Gottfried Benn, Kurt Pinthus, Erich Fromm, Arno Holz, Erwin Piscator oder der junge Marcel Reich-Ranicki. [25] Ellen

Epstein wohnte unter dieser Adresse jedoch schon früher, wie ihr erster erhaltener Brief vom 29. Januar 1922 an Heinz Tiessen zeigt, [26] und Innsbrucker Str. 5

erscheint bei ihr wie bei ihrer Schwester als letzte Adresse in der Transportliste der Deportation im Oktober 1942. Dieselbe Anschrift wird auch in dem von Arnold Ebel herausgegebenen Berliner Musikjahrbuch 1926 als Epsteins Adresse genannt;

zugleich geht aus diesem Buch aber auch hervor, dass die Pianistin eine Klavierklasse am „Konservatorium der Musik Klindworth-Scharwenka“ hatte. [27] Wenn auch

bislang keiner ihrer Schüler namentlich bekannt ist, so ist der einzige Hinweis auf einen solchen ein Brief vom 29. Dezember 1931 an Else Headlam-Morley. Darin erkundigt

sich Epstein, ob die Komponistin jemanden in Berlin kenne, der einem Theologie-Studenten, einem ehemaligen Schüler von ihr, englischen Sprachunterricht geben könne. [28]

Aus den Akten im Brandenburgischen Landeshauptarchiv geht hervor, dass Ellen und

Margot Epstein sich dreieinhalb der viereinhalb Zimmer großen, im vierten Obergeschoss gelegenen Wohnung teilten, welche sich im rechten Vorderhauses (mit

direktem Straßenzugang) befand. Einen Raum hatten sie, zumindest in späterer Zeit und möglicherweise zwangsweise, an Hilde und Willi (Willy) Ahrendsohn

(auch Aronson) untervermietet. Minna Epstein, die Mutter der Epstein-Schwestern, wohnte hier zunächst wohl im dritten Obergeschoss seit etwa 1915, vielleicht anfangs

allein als Mieterin, später und bis zu ihrem Lebensende aber sicherlich gemeinsam mit ihren Töchtern. Ellen Epstein erwähnt ihre Mutter mehrfach in ihren Briefen an Else

Headlam-Morley in den Jahren 1931 bis 1933 und bestellt Grüße von ihr, andererseits wird diese Anschrift in Verbindung mit dem Tod der Mutter im Jahre 1942 genannt. [29]

Der sogenannten Gedenkbuchdatenbank ist über die Wohnverhältnisse zusätzlich noch

zu entnehmen, dass Ellen Epstein 1933 in Berlin W 30, Schöneberg, in der Münchener Str. 30 (Stadtplan) eine Wohnung oder ein Zimmer gemietet hatte, was ganz in der Nähe von der Adresse in der Innsbrucker Straße ist. Dieselbe Angabe findet sich auf

den Ergänzungskarten der Volkszählung vom 17. Mai 1939. [30] Welchem Zweck

die zweite Wohnung diente, ist nicht bekannt; vielleicht machte es ihr häufiges Klavierüben erforderlich, sich eine zusätzliche Wohnung zu suchen, um niemanden zu

stören und selbst nicht gestört zu werden.

Ergänzen lassen sich die biografischen Angaben durch einen kurzen Text, den Epstein für eine Ausgabe der Mitteilungen des Reichsverbandes der Jüdischen Kulturbünde

in Deutschland verfasste und der in der Nummer 11 (Berlin, Juni 1938, S. 9, Rubrik „Künstlerportraits“) erschien. In dieser Notiz werden auch die beiden Aufenthalte in

England erwähnt, welche in Kapitel 5 zur Sprache kommen.

„ELLEN EPSTEIN (Konzertpianistin). Ich sollte Innenarchitektin werden. Meine Arbeiten wurden dem Maler Eugen Spiro vorgelegt. Er nahm mich

in seine Malklasse auf und war wohl recht enttäuscht, als ich seinen [seinem?] Freund Arthur Schnabel vorspielte, der mich sofort als Schülerin annahm. Nach

2 1/2 Jahren Unterricht spielte ich das erste Mal mit Erfolg öffentlich in Berlin. Neben anderen Lehrern verdanke ich ganz besonders viel Bruno Eisner. Berlin

und Provinz haben mich später (Klavier-Solo, Kammermusik und mit Orchester – Berliner Sinfonie Orchester –, auch im Rundfunk) gehört. Später bereiste ich

zweimal England, London, Oxford (mit Übertragung der ,British Broadcasting Corporation‘).“ [31]

Kapitel 4

Konzerte und Rundfunkarbeit

Neben der in Müllers Musiker-Lexikon erwähnten Polen-Tournee im Jahre 1920,

über die nichts weiter bekannt ist, konnte über Ellen Epsteins Konzertieren das Folgende in Erfahrung gebracht werden, das hier chronologisch zusammengeführt ist. [32]

Eine Aufführung von Heinz Tiessens [33] Natur-Trilogie op. 18 im Dezember 1922

ist durch den Briefwechsel mit dem Komponisten belegbar. Schreibt die Pianistin am 29. Januar 1922 in ihrem ersten Brief an Tiessen, dass sie beabsichtige, seine Naturtrilogie in der nächsten Saison in eines ihrer Programme einzubeziehen, so

bedankt sie sich in ihrem Brief vom 21. Dezember desselben Jahres bei Tiessen mit den Worten: „Was Sie mir über meine Wiedergabe Ihrer Naturtrilogie geschrieben

haben, ist wirklich so liebenswürdig und unverdient gewesen, daß ich ganz beschämt bin. Es würde mir natürlich große Freude machen, noch einmal mit Ihnen über das

Werk zu sprechen – schon allein um es (soweit meine Fähigkeiten reichen), ganz nach Ihrem Sinn machen zu können.“ [34] Da der vorausgehende Brief Epsteins auf

den 2. Dezember 1922 datiert ist, müsste die genannte Aufführung zwischen ihren beiden Briefen stattgefunden haben.

Eine Aufführung von Beethovens fünftem Klavierkonzert in Es-Dur mit Ellen Epstein als Solistin gehörte sicherlich zu den anspruchsvollsten Auftritten der Pianistin, zumal

der weithin bekannte Dirigent und Generalmusikdirektor Hermann Abendroth die Leitung des Konzertes hatte. Diese Aufführung fand am 22. November 1924 in Köln

statt, und in der in Köln erscheinenden israelitischen Zeitung Die Gegenwart hieß es in einem (wie stets unsignierten Artikel): „In schärfstem Gegensatz hierzu erschien das

Wunderwerk des Musiktitanen Ludwig van Beethoven sein unbeschreiblich schönes Klavierkonzert Es-dur, dessen Wiedergabe die höchsten Anforderungen stellt an den

Klavierkünstler. Anforderungen, die in Technik und Beseelung eine völlig ausgereifte Kunst voraussetzen. Wenn Frl. Ellen Epstein, Berlin, sich mit allen Ehren ihrer

schwierigen Aufgabe entledigte und den herzlichen Beifall ihrer Zuhörer gewinnen konnte, spricht das am besten für ihre pianistische Gabe und ihr Können.“ [34a]

Am 17. Januar 1925 spielte Epstein im zentral gelegenen Berliner Bechstein-Saal

(Link-Str. 42) ein Programm mit Johannes Kuhnaus Der Kampf zwischen Goliath und David und Schuberts C-Dur-Fantasie op. 15 („Wandererphantasie“); die zweite Hälfte enthielt Max Regers 3 Humoresken op. 20, die Uraufführung der 2 Stücke op.

6 von Josef Schelb [35] (1894–1977) sowie die 3 Stücke op. 31 von Heinz Tiessen. [36] Das gedruckte Programmblatt, welches das Konzert als „Einzigen Klavierabend

Ellen Epstein“ überschreibt, hat sich im Archiv der Berliner Akademie der Künste erhalten. [37] – Vor Dezember 1925 führte Epstein in Königsberg, Breslau und Berlin

neue Werke von Max Butting, Heinz Tiessen, Louis Gruenberg, Karol Rathaus und Emil Bohnke auf. [38]

Am 20. März 1926 gab Ellen Epstein in der zentral gelegenen Berliner Kunstausstellung „Der Sturm“ [39] (Potsdamerstr. 134a) einen Zeitgenössischen Klavierabend,

dessen Programm ebenfalls im Archiv der Berliner Akademie der Künste vorliegt. Daraus geht hervor, dass sie folgende Werke spielte: Heinz Tiessen, Natur-Trilogie, op. 18; Emil Bohnke, 6 Skizzen; Carol Rathaus, 2 Klavierstücke, op. 9; Jascha

Horenstein, Sonatine für Klavier, op. 5 („Erstaufführung“). Als Schluss-Stück musizierte sie zusammen mit dem Konzertmeister Stefan Frenkel [40] (Dresden)

das Duo für Violine und Klavier, op. 35 von Heinz Tiessen. [41] In der aktuellen

Berichterstattung schrieb Hanns Gutmann über das Konzert: „Im ,Sturm‘ spielte die Pianistin Ellen Epstein eine Sonate von [Jascha] Horenstein [42]; prägnant im Rhythmus

und Thematik, besticht sie durch Kürze. Die Pianistin vereinte sich mit dem Geiger [Stefan] Frenkel zu [Heinz] Tiessens Duo, dessen Vorzüge bekannt und in vielen Aufführungen bewährt sind.“ [43]

Am 21. Oktober 1927 konzertierte Epstein mit Leon Theremin [44], am 22. Oktober

1927 interpretierte sie in der „Deutschen Welle“ Lieder (mit Alfred Wilde [45]) und

Soloklavierstücke von Robert Schumann, darunter als pianistisch anspruchsvollstes Werk den Faschingsschwank aus Wien. [46] – Am 4. November 1927 sollte ein

weiteres Konzert mit Leon Theremin stattfinden, und Epstein wollte sich am nächsten Morgen (5. November) auf eine Konzertreise begeben, um erst „Ende November“ wieder nach Berlin zurückzukehren. [47]

Und am 6. Januar 1928 erwähnte Margot Epstein in einem Brief an Küpper, ihre

Schwester sei „gerade im Begriff“ zu einem Rundfunkkonzert nach Breslau abzureisen. [48] Vermutlich über dieses Konzert schrieben die Musikblätter des Anbruch in ihrer

Februar-Ausgabe 1928: „Ellen Epstein hat einen modernen Klavierabend im Breslauer Rundfunk mit Werken von [Sergei] Prokofieff, [Karol] Rathaus, [Louis] Gruenberg,

[Alexander Nikolajewitsch] Tscherepnin, [Alois] Melichar und [Heinz] Tiessen gegeben. Außerdem spielt[e?] sie in der Breslauer Volksbühne die Sonate von [Karol] Rathaus.“ [49] Dieselbe Zeitschrift berichtete im Mai-Heft: „In der Berliner Singakademie hat Ellen Epstein zwei Stücke aus dem Ballett ,Der letzte Pierrot‘ von

Karol Rathaus erstaufgeführt.“ [50]

Vermutlich in den März 1928 fiel ein Konzert mit dem Klavierkonzert Nr. 1 von Johannes Brahms, das Ellen Epstein mit dem Berliner Sinfonie-Orchester unter

der Leitung von Hermann Scherchen spielte. Karl Westermeyer schrieb hierüber: „Von zwei Orchesterkonzerten, die Hermann Scherchen leitete, besuchte ich das im

Hochschulsaal, welches auf Veranlassung des Volksbildungsamtes Prenzlauer-Berg zu populären Preisen erstklassige Leistungen bot Beethovens ,Pastorale‘, das d-moll-Konzert von Brahms (Ellen Epstein ausgezeichnete Solistin) und das Tiessensche

,Vorspiel zu einem Revolutionsdrama‘. Das Berliner Sinfonie-Orchester war unter dem Stabe Scherchens auf der Höhe seines Könnens.“ [50a] – Nachträglich ließ sich

belegen (Mai 2016), dass es sich hier um ein Konzert in der Hochschule für Musik am 21. März 1928 gehandelt haben müsste. Durch Zufall fand ich dieses Datum in dem Führer durch die Konzertsäle Berlins (8. Jg., Nr. 25, Konzertplan vom 19. März bis

1. April [1928], S. 7, viertes Inserat von unten), wo zugleich die anderen Programm-Punkte angegeben waren und Ellen Epstein namentlich als Solistin genannt wurde.

Douglas Jarmans Buch über die Musik Alban Bergs gibt eine Liste der Wiener

Universal Edition wieder, nach der „Ellen Epstein“ zusammen mit einem Klarinettisten namens „Alfred Ruste“ (Näheres über ihn ist mir nicht bekannt) die Klarinettenstücke

op. 5 von Alban Berg in Berlin etwa am 23. April 1928 spielte. [50b]

Ein Konzert, das in der ersten Januarhälfte 1929 in Berlin stattgefunden haben dürfte,

wurde ebenfalls von Karl Westermeyer besprochen, wo es unter anderem hieß: „An dem Duoabend von Ellen Epstein (Klavier) und Edmund Metzeltin (Violine) gab es eine uraufgeführte Sonate von Virgilio Mortari, ein Werk vorwiegend lyrischen

Gedankengehaltes und von immerhin anständiger Haltung.“ [50c] (zweiter Absatz).

Eine andere Besprechung über diesen Duo-Abend schrieb [Ernst] Schliepe in der Deutschen Allgemeinen Zeitung. [50d] – Gegen Ende 1929 berichtete der Wiener Anbruch: „Stefan Frenkel, Prof. [Gustav] Havemann, Ellen Epstein und andere

Künstler brachten in der abgelaufenen Saison die Kompositionen von Paul Höffer in Berlin, Köln, Mannheim, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf etc. zur Aufführung.“ [51]

Um 1930 beteiligte sich Ellen Epstein an der Gründung eines Klaviertrios mit den Spielern Diez Weismann (1900–1982), der in die USA emigrierte, und Godfried

Zeelander (1887–1942), der im Konzentrationslager von Auschwitz ums Leben kam. [51a]

Das bereits genannte Konzert Ellen Epsteins, das am 21. Mai 1930 stattfand und dessen Programm hier abgebildet ist (siehe oben), ist gegenwärtig eines der am besten

dokumentierten. Über den Geiger Max Wolfsthal, über den lexikalisch nichts nachweisbar war, ließ sich aus einer Besprechung von Hugo Rasch zumindest

entnehmen, dass es sich hier um den älteren Bruder des bekannten Geigers Josef Wolfsthal (1899–1931) handelte. [52] Unter den Besprechungen in den Feuilletons

ist auch jene von Walter Schrenk in der Deutschen Allgemeinen Zeitung, der ein Schattenriss Norbert von Hannenheims zur Seite gestellt war. [53] Dass diese

unsignierte Porträt-Silhouette eine Arbeit Ellen Epsteins darstellt, ist der Quelle nicht unmittelbar zu entnehmen, doch ist die Zuschreibung so gut wie sicher, da Epstein

sowohl mit Schrenk wie mit von Hannenheim zusammenarbeitete und auch andere Scherenschnitte von ihr in der Deutschen Allgemeinen Zeitung (DAZ) in jenen Jahren

zum Abdruck kamen, so die Dirigenten Wilhelm Furtwängler (signierter [54] Scherenschnitt, DAZ vom 29. Mai 1931, vgl. Abb. 9) und Ernst Kunwald (DAZ vom 11. Sept. 1931, vgl. Abb. 8).

Fünf weitere Berliner Konzerte, die auf die zwanziger Jahre verwiesen, konnten

im Rahmen einer Auswertung der detailreichen gedruckten Konzertprogramme ermittelt werden. Es sind im Einzelnen diese:

Sonntag, 28. November 1920, Marmor-Saal [Berlin, am Zoo], 11½ Uhr, Programm:

Der Meisterۥsche Gesangverein Kattowitz unter Leitung von Prof. Fritz Lubrich [54a]. Konzert unter Mitwirkung von Ellen Epstein (Klavier), Steffi Koschate (Violine),

Johannes Riemann (Prolog). – Siehe in: Führer durch die Konzertsäle Berlins. Konzertplan vom 22. November bis 3. Dezember 1920, Nr. 10, S. 2, vgl. im selben Heft auch S. 5

Dienstag, 29. April 1924, Grotrian-Steinweg-Saal, [abends] 8 Uhr, Klavier-Abend,

Programm: Schubert, Phantasie op. 15 C-Dur, Sonate op. 120 A-Dur, Emil Bohnke, 6 Klavierstücke op. 8 Erstaufführung, Chopin, Ballade op. 47 As-Dur, Polonaise op. 53 As-Dur – Siehe in: Führer durch die Konzertsäle Berlins. Konzertplan vom 28.

April bis 11. Mai 1924, 4. Jg., Nr. 31, S. 2, zweites Inserat von oben

Dienstag, 13. Oktober 1925, 8 Uhr, Singakademie, Dirigent: Edvard Moritz, Konzert

mit Kammerorchester (Mitglieder der Staatskapelle), Mitwirkende: Josef Wolfsthal – Prof. Emil Prill [54b], Programm: Melchior Franck – Bach-Vivaldi, Mozart – Riccardo

Pick-Mangiagalli [1882–1949] (Erstaufführung) – Bach – Siehe in: Führer durch die Konzertsäle Berlins. Konzertplan vom 12. Oktober bis 25. Oktober 1925, 6. Jg., Nr. 4, S. 2

Sonnabend, 6. November 1926, Bechsteinsaal, 8 Uhr, Schubert-Schumann-Abend, Mitwirkung: Josef Wolfsthal (Violine), Programm: Schubert: Impromptu (B) op. 142

(Variationen), Fantasie (C) op. 159 für Klavier und Violine, Schumann: Sonate (a-moll) op. 105 für Klavier und Violine, Faschingsschwank op. 26 – Siehe in: Führer durch

die Konzertsäle Berlins. Konzertplan vom 1. November bis 14. November 1926, 7. Jg., Nr. 8, S. 5

Dienstag, 5. März 1929, Singakademie, abends 8 Uhr, Klavier-Abend, Programm:

Haydn: Sonate D-dur / Schubert / Carel Hába: Suite op. 15 (deutsche Uraufführung) [sic] / Paul Höffer: Suite op. 15 [sic] (Erstaufführung) / Chopin – Siehe in: Führer

durch die Konzertsäle Berlins. Konzertplan vom 4. März bis 17. März 1929, 9. Jg., Nr. 24, S. 8

Weitere Konzerte Epsteins in den Jahren 1931 bis 1933 sind im folgenden Kapitel

genannt, so auch die Stationen und Programme ihrer beiden Aufenthalte in England. Ihr letztes nachweisbares Konzert im Juni 1938 kommt am Ende von Kapitel 10 zur Sprache.

Abb. 7

Ellen Epstein

etwa 1933, unbekannter Fotograf (Quelle)

Kapitel 5

Die Briefe an Else Headlam-Morley und die England-Tournee 1933

Wie in vergleichbaren Fällen der Forschung ließen sich verschiedene Dokumente

im außerdeutschen Ausland auffinden, wo sie infolge eines Briefwechsels den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs entgingen. Eine Internet-Recherche

brachte schnell zutage, dass der Nachlass der deutschen, in Lüneburg geborenen Komponistin Else Headlam-Morley (1866–1950) [55], von der Ellen Epstein einige

Werke uraufgeführt hatte, heute an der Durham University Library in Verwahrung ist (Else Headlam-Morley Collection), und bald erfuhr ich von dort, dass nicht weniger

als achtzehn Briefe Ellen Epsteins aus den Jahren 1931 bis 1933 erhalten waren. Zwar wurde der Nachlass gegenwärtig (2007) noch von Beth Rainey katalogisiert,

doch durfte ich mich von ihrer Seite wiederholt jeder nur möglichen Unterstützung erfreuen, so dass mein Überblick zunehmend vollständiger wurde.

Der in Durham befindliche Bestand ist die umfangreichste Quelle über Ellen Epsteins

Leben und Arbeit, die meiner Kenntnis nach überliefert ist, denn als Besonderheit haben sich neben den genannten Briefen auch Korrespondenzen mit dem „Berliner

Sinfonie Orchester“, Programme, Kritiken sowie zwei Fotos der Pianistin und einer ihrer zur Werbung bestimmten Prospekte erhalten. Aus biografischer Sicht bilden die

Briefe im Nachlass Headlam-Morleys (darunter zwei Briefe an Agnes Headlam-Morley und ein Briefentwurf an Berta Geissmar) zusammen mit den später noch zu

besprechenden sechs Briefen an Hannes Küpper (1927–1930) und den fünf Briefen an Heinz Tiessen (1922, 1933 und undatiert) die wichtigste autografe Quelle. Die Briefe,

die Headlam-Morley an Ellen Epstein schrieb, sind dagegen gleich dem gesamten nachgelassenen Eigentum der Pianistin verschollen, und es sind auch keine Durchschläge oder anderweitige Duplikate vorhanden.

Ellen Epsteins fünfzehn Briefe (mitgezählt eine Postkarte) an Else Headlam-Morley seien hier chronologisch zusammengestellt:

1931: 14. Juni; 24. Dezember; 29. Dezember

1932: 7. April; 28. April; 24. Juli; 9. November

1933: 17. Januar; 14. Februar; 23. Februar; 13. März;

16. März (Poststempel, Postkarte); 17. März; 23. [März]; 21. Juli 1933

Vervollständigt sei der Überblick durch die folgenden Dokumente, die sich mit

Ausnahme des unter c) genannten Briefs (siehe unten) ebenfalls in Durham befinden:

a) ein Brief Margot Epsteins an Agnes Headlam-Morley vom 15. Juli 1932 (Beilage

zum Brief ihrer Schwester vom 24. Juli 1932),

b) zwei Schreiben Ellen Epsteins an Agnes Headlam-Morley vom 5. Februar 1933 und 26. Juni 1933 (Postkarte),

c) ein Brief Ellen Epsteins an Heinz Tiessen vom 25. Mai 1933 (verfasst in Billingham, England), der als Zusatz einen Brief des Pianisten Harry Platts an Heinz Tiessen enthält

(siehe unten), und

d) ein Briefentwurf Ellen Epsteins vom 16. Juni 1933 (Wimbledon), der vermutlich

an Dr. Berta Geissmar, die Sekretärin Wilhelm Furtwänglers, gerichtet war, um Furtwängler für das Werk Headlam-Morleys zu interessieren. [56]

Epsteins Bekanntschaft mit den Kompositionen Else Headlam-Morleys ging

möglicherweise auf den österreichischen Dirigenten Ernst Kunwald (1868–1939) zurück, der ihr Konzertstück für Klavier und Orchester mit dem von ihm geleiteten

„Berliner Sinfonie Orchester“ in Berlin uraufführen wollte und der zugleich die Arbeit der Pianistin schätzte. Erhalten hat sich die unsignierte Abschrift eines vermutlich von Willy Bogenhard (siehe unten) an Else Headlam-Morley gerichteten Briefs des „Berliner Sinfonie Orchesters“ vom 3. Juni 1931. Darin heißt es unter anderem:

„Als Solistin hat Herr Dr. Kunwald Fräulein Ellen Epstein gewonnen, eine junge

Dame, die seit mehreren Jahren sowohl mit dem Vortrag von klassischen, als auch modernen Werken hier grosse Erfolge bei Publikum und Presse gehabt hat,

und auch mit einigen der ersten Kritiker hier sehr befreundet ist, sodass Besuch von Seiten der Presse hier sehr zu erwarten ist. Die junge Dame ist bereit[,] das

Werk ohne Honorar zu spielen[,] und hat bereits die Partitur betr[effs] Studium in Händen. Falls Sie ein[en] Klavierauszug oder einen Klavierpart besitzen,

bitten wir denselben unverzüglich an die junge Dame zu senden, ihre Adresse ist Berlin-Schöneberg, Innsbruckerstr. 5. Die Partitur wird Fräulein Epstein dann

im Orchesterbüro [Lützowstr. 44] hinterlegen.“ [57]

Die Uraufführung spielte Ellen Epstein als Solistin am 29. November 1931 im Bach-Saal (Lützowstr. 76) [58] unter Ernst Kunwalds Leitung. Die damals fünfundsechzigjährige Komponistin, deren Mann, der Historiker und Diplomat

James Wycliffe Headlam, im September 1929 verstorben war, kam in Begleitung ihrer Tochter Agnes zu der Aufführung nach Berlin und lernte bei dieser Gelegenheit auch die

Mutter und die Schwester der Pianistin kennen. Am 29. September 1932, wurde das Konzertstück von Epstein und demselben Orchester im selben Saal in einem

Kompositionsabend Else Headlam-Morley wiederholt, wobei diesmal aber Frieder Weissmann das Dirigat hatte. [59] Auch wenn die zweite Berliner Aufführung dem

Werk den Obertitel Deutschland gab und den neutralen früheren nurmehr als Untertitel (Konzerstück) verwendete, verband das Werk nichts mit den deutschnationalen oder

rechtsradikalen Bestrebungen und Agitationen jener Tage, sondern es handelte sich um eine 1919, nach dem Ersten Weltkrieg entstandene Komposition, über die es in dem

Programmblatt der Uraufführung hieß: „Dieses Klavierkonzert wurde im Gedenken der [dem Werk als Motto vorangestellten Heinrich] Heineschen Zeilen „Ich bin das

Schwert, ich bin die Flamme. Ich habe euch erleuchtet in der Dunkelheit“ geschaffen, in dem lebendigen Glauben an eine Möglichkeit dauernden versöhnlichen Ausgleiches zur

wertschaffenden Kulturarbeit der Angehörigen aller zivilisierten Nationen.“ [60]

Dass man freilich das Judentum Heinrich Heines in diesem Fall nicht der Komponistin

anlastete, geht aus einem fernen Echo hervor, denn am Dienstag, dem 20. Dezember 1939 führte Dr. Nikolai van der Pals in einem Symphoniekonzert im Beethovensaal

Else Headlam-Morleys Orchesterwerk 10 auf, das den Untertitel: „Eine Sage“, Eine Suite (Erstaufführung) trug. Es handelte sich um ein Konzert des Landesorchesters Berlin. [60a]

In den Jahren 1932/33 bewirkte Headlam-Morley, dass Epstein nach England eingeladen wurde, um hier unter anderem Werke von ihr, doch auch Werke jüngerer

deutscher Komponisten vorzustellen. Im Laufe der Zeit nahm eine kleine, in vier Städte führende Tournee Gestalt an. Verständlicherweise betraf die Korrespondenz in den

Monaten zuvor fast nur Dinge, die mit den anstehenden Konzerten und der Reise zusammenhingen. Fragen des Programmaufbaus oder Kürzungen in einigen Werken,

die ein rascheres Auswendiglernen ermöglichen sollten, kamen ebenso zur Sprache wie Überlegungen, wen man anderswo in England für weitere Auftritte interessieren könne,

welche Konzertflügel vor Ort vorhanden seien, wer eine Klavierbegleitung übernehmen könne, wie die Proben lägen, wie die Formalitäten mit einem sogenannten

Erlaubnisschein zum Konzertieren zu bewältigen wären, dass helle Sommerkleidung mitzuführen sei, und anderes mehr.

Zu den Themen, die ansonsten das Berliner Geschehen betrafen, gehörten

die Finanzkrise der Hauptstadt, die vom Magistrat geplante Zusammenlegung der beiden subventionierten Orchester (das Berliner Sinfonie-Orchester und das

Philharmonische Orchester) und die erwogene Einstellung der Bezirksamtskonzerte. Mehrfach wurden Oskar Vierling und sein neues elektronisches Instrument, das

Elektrochord, erwähnt, für dessen Vorstellung bei der Berliner Funkausstellung im August 1932 Ellen Epstein anscheinend ein bestimmtes Repertoire einstudierte. [61]

Falls Else Headlam-Morley im September 1932 nach Berlin komme, schrieb die Pianistin, werde sie „vielleicht Augen- u. Ohrenzeuge dieses ,8. Weltwunders‘ sein“ (Brief vom 24.7.1932).

Aber auch Persönliches aus dem Leben Ellen Epsteins ging in die Briefe ein. Im April

1932 klagte sie über den Unfalltod Walter Schrenks („mein Freund und Gönner“) und teilte im November desselben Jahres Headlam-Morley den Wunsch des ihr

nahestehenden Mediziners Dr. [Felix] Abraham mit, sie auf ihrer Reise nach England zu begleiten. Zum Ausgleich der Reisekosten suche Abraham indes nach Möglichkeiten,

Vorträge, etwa an der Universität Oxford, über Vererbungs- und Sexualwissenschaft zu halten. Ellen Epstein listete einige Themenvorschläge Abrahams auf. In derselben

Angelegenheit wandte sie sich auch an Headlam-Morleys Tochter Agnes, da sie glaubte, sie könne in diesem Fall mehr als ihre Mutter bewirken.

Bei dem mehrfach in der Korrespondenz Genannten müsste es sich um Dr. med. Felix

Abraham (1901 bis ca. 1937/38) gehandelt haben, der von 1929 bis 1933 die Leitung der sexualforensischen Abteilung [Gerichtsmedizin] am Berliner „Institut für

Sexualwissenschaft“ (1919–1933), dem weltweit ersten Institut seiner Art, innehatte. Dr. Abraham gehörte zu dem engen Mitarbeiterkreis des Institut-Gründers Magnus

Hirschfeld (1868–1935) und nahm sich vermutlich Ende 1937 oder Anfang 1938 in Florenz das Leben. [62]

Als Headlam-Morley sich erkundigte, ob Abraham ein Familienangehöriger sei,

antwortete Epstein am 23. [März] 1933: „Sie fragen, liebe Lady, ob Dr. Abraham mit zur Familie gehört?? Das ist keineswegs der Fall. Wir sind auch keineswegs etwa

verlobt, sondern nur die allerbesten Freunde und Kameraden. Dass eine solche Freundschaft etwas sehr Schönes und Wertvolles ist, werden Sie gewiss verstehen

können[.] Ebenso, dass man gerade über die schönsten Dinge nicht gerne spricht.“

Zu berücksichtigen ist, dass am 10. Mai 1933, also eine Woche vor Epsteins

erstem Konzert in England, die erste Bücherverbrennung auf dem Berliner Opernplatz stattfand, bei der auch die wertvolle Bibliothek des „Instituts für Sexualwissenschaft“

und eine Büste von Magnus Hirschfeld, dem Institutsgründer, ins Feuer geworfen wurden und unersetzliches „undeutsches“ Archivmaterial in Flammen aufging.

Das Institut wurde am 14. Juni 1933 polizeilich geschlossen, das Gebäude entschädigungslos beschlagnahmt. Wenn sich sicherlich auch nicht die Einzelheiten,

sondern nur die Richtung und das Erstarken solcher Entwicklungen voraussehen ließen, halte ich es aber nicht für sehr wahrscheinlich, dass Abraham in solchen Zeiten

eskalierender Angriffe und existentieller Bedrohungen, die direkt oder indirekt auch gegen seine eigene Arbeit gerichtet waren, Vorbereitungen zu einer Reise der geplanten

Art nach England traf. Eher ließe sich vermuten, dass er unter den damaligen repressiven Umständen erwogen habe, die Reise nach England als Vorbereitung zum

Weg ins Exil zu nutzen, so wie sich Hirschfeld aufgrund von Warnungen bereits 1932 nach Ascona ins Schweizer Exil geflüchtet hatte. (Bis 1938 war eine Ausreise für Juden

geduldet, da dieses zugleich staatliche Einnahmen bedeutete; am 23. Oktober 1941 wurde von Heinrich Himmler jedoch ein generelles Auswanderungsverbot erlassen, so

dass eine Überschreitung der Grenzen nur noch illegal erfolgen konnte.) Aus den Briefen Ellen Epsteins verlautbart indes keine Silbe über all diese Vorgänge im Jahre

1933 oder zu anderen Fragen der damaligen politischen Lage in Deutschland, und der Name Abrahams fällt nach dem Brief an Headlam-Morley vom 23. März 1933, aus

dem zuletzt zitiert wurde, in der restlichen Korrespondenz mit ihr nicht wieder.

Weitere Einzelheiten sind jedoch einem recht offenherzigen Brief zu entnehmen, den

Ellen Epstein am 25. Mai 1933 in Billingham, am Vortag ihres zweiten englischen Konzertes, an Heinz Tiessen schrieb, von dem sie kurz zuvor in Oxford ein Werk gespielt hatte (vermutlich die 3 Klavierstücke op. 31). Dann heißt es nach einigen Klagen über das vereinnahmende Wesen ihrer Gastgeberin: „Ich bin nun doch allein

in England. Ich glaube wohl, es wird eine sehr lange Trennung von Felix werden – vielleicht ist es gut so – leicht ist’s nicht!!“ [63]

Mehrfach legte Ellen Epstein den Briefen an Else Headlam-Morley Abschriften von

Zeitungskritiken ihrer Konzerte bei, einmal als kleines Geschenk auch ein Bildchen, das man als Transparent an den Weihnachtsbaum hängen könne, und einmal eine einfache

Einladungskarte zu einem 1931 von dem Verein „Künstlerdank“ [64] veranstalteten Konzert im „Hause Franzen“ in Berlin-Nikolassee. [65] Einen Werbe-Prospekt mit Foto (Abb. 7), Referenzen und Kritiken sowie eine gedruckte aktuelle Sammlung

von Berliner Konzertkritiken, die den Prospekt ergänzten, schickte sie ebenfalls an Headlam-Morley, wobei wohl das meiste der Vorbereitung ihrer Auftritte in England dienen sollte. Auch ein zweites Foto, das Ellen Epstein am Klavier zeigt und von ihr mit einer handschriftlichen Widmung an Headlam-Morley versehen wurde, lag einem Brief

zum Jahreswechsel 1931/32 bei und hat sich gleichermaßen erhalten.

Die Stationen der Konzertreise und die aufgeführten Werke waren schließlich die folgenden (viele Einzelheiten verdanke ich wieder Beth Rainey):

17. Mai 1933: Oxford. Konzert im St. Hugh’s College. Ellen Epstein (Klavier),

Sumner Austin (Bariton). Das Programm enthielt die Zweite Klaviersonate (Fis-Moll) von Brahms, kurze Werke von Reger sowie Else Headlam-Morleys Herbststimmung in einer Klavierbearbeitung sowie ihr Konzertstück Deutschland in einer Bearbeitung

für zwei Klaviere. Das zweite Klavier wurde von dem Pianisten Harry Platts gespielt. Auch wenn sich kein Programm der Veranstaltung erhalten hat, geht doch aus einem

Brief Ellen Epsteins an Heinz Tiessen vom 25. Mai 1933 hervor, dass sie ein Werk von ihm in Oxford aufgeführt hatte. Und da das Publikum nach dem dritten Stück gelacht

habe, darf man davon ausgehen, dass es sich um die Klavierstücke op. 31 gehandelt habe, welche die Pianistin bereits am 17. Januar 1925 in Berlin aufgeführt hatte und die

sie auch am 7. November 1933 in London zu Beginn des Konzertes spielte (vgl. nochmals Anm. [36]).

26. Mai 1933: Konzert in Billingham, Grafschaft Durham, für die Billingham Chamber

Music Society. Das Programm enthielt dieselben Werke von Headlam-Morley wie das Oxford-Konzert, und wiederum spielte Harry Platts das zweite Klavier in dem Konzertstück Deutschland. Das Programm enthielt ferner Werke von Beethoven,

Brahms, Reger, Grete von Zieritz [66] und Heinz Tiessen.

31. Mai 1933: Konzert in Bournemouth, Grafschaft Dorset, mit dem Bournemouth

Municipal Orchestra (Augmented) unter Leitung von Sir Dan Godfrey. Ellen Epstein war die Solistin in den Rondo Variations für Klavier und Orchester von Wolfgang

Amadeus Mozart (Satzbezeichnungen: Allegretto grazioso – Adagio – Allegro; mit einer Kadenz von G[rete] von Zieritz) und in Else Headlam-Morleys Conzertstück „Deutschland“ in der ursprünglichen Fassung mit Orchester. Als Zugabe spielte

Epstein eine Rhapsodie von Brahms. Das Konzert wurde von BBC über den Rundfunksender „Daventry National“ aus dem „Pavilion“ übertragen, einem 1929 als Konzertsaal eröffneten Auditorium. [67]

7. Juni 1933: Konzert in Buxton, Grafschaft Derbyshire, mit dem Buxton Municipal

Orchestra unter der Leitung von Horace Fellowes. Ellen Epstein spielte hier dieselben zwei Werke wie in Bournemouth.

Der letzte von Ellen Epstein an Headlam-Morley gerichtete Brief, den sie nach der

Rückkehr von ihrer England-Reise wieder aus Berlin-Schöneberg schrieb, ist auf den 21. Juli 1933 datiert. Sie spricht darin unter anderem von einer Zusage „für den 7.

November“, die sie mit gleicher Post an „Mr. Evans nach London“ geschickt habe. [68] Hier handelte es sich um die Zusage zu einem Konzert, das am Dienstag, dem 7.

November 1933 in London im Saal des zentral gelegenen „College of Nursing“ (1a Henrietta Street, Cavendish Square, W.1) stattfand. Es war ein Konzert des

„London Contemporary Music Center (British Section of the International Society for Contemporary Music)“, und das gedruckte Programm der Veranstaltung, das ebenfalls

im Nachlass Headlam-Morleys erhalten ist, [69] weist neben Ellen Epstein als Solistin die Schweizer Sängerin Sophie Wyss und ihren Klavierbegleiter Ernest Lush

(1908–1988) aus. Ellen Epstein spielte am Anfang, in der Mitte und am Ende des Programms, und zwar die Drei Klavierstücke op. 31 von Heinz Tiessen, ein Adagio von Grete von Zieritz sowie die fünfsätzige Suite op. 15 von Paul Höffer. Dazwischen

erklang als Liedgruppe Germaine Tailleferres Six Chansons Françaises als zweiter Teil des Programms sowie als vierter, sofern nach Aussage des Programms die Noten

rechtzeitig einträfen, die Uraufführung von Filip Lazars Six Mélodies.

Fortsetzung, Teil 2

Anmerkungen zu Teil 1

[1a] Vgl. Cecil Roth, Der jüdische Beitrag zu Kultur und Zivilisation (S. 17–92),

in: Heinz Ganther (Hg.), Die Juden in Deutschland, 1951/52 · 5712 – 1958/59 · 5719, Ein Almanach, ergänzte und verbesserte Neuauflage, Hamburg: Gala Verlag, o.

J. (Vorwort zur Neuauflage vom Hg. auf S. 6 datiert: „Hamburg im April 1959“), 587 Seiten; hier S. 48 im Abschnitt V. Musik (S. 42–49): Ellen Epsteins Name in einer

Liste jüdischer Pianisten. – Zum Buch Rückblicke vgl. Anm. 5.

[1b] Zum zweiten in Durham befindlichen Foto siehe unten.

[1c] Ein zweites Programm ist offenbar vorhanden in der „Ernst Henschel Collection“

der British Library, London, vgl. hier.

[2] Den 28. September findet man in den „Ergänzungskarten der Volkszählung vom 17.5.1938“, die im Bundesarchiv, Berlin, verwahrt werden. Ferner im Lexikon der

Juden in der Musik von Theo Stengel und Herbert Gerigk, Berlin: Bernhard Hahnefeld Verlag, 1940, Sp. 63 (Artikel „Epstein, Ellen“). Faksimile-Nachdruck des Lexikons in: Eva Weissweiler, Ausgemerzt! Das Lexikon der Juden in der Musik und seine

mörderischen Folgen, Köln: Dittrich-Verlag, 1999, S. (181)–375; vgl. zum oben zitierten Artikel die Anmerkung auf S. 393. – Vgl. ferner auch Wolfgang Scheffler und Diana Schulle, Buch der Erinnerung. Die ins Baltikum deportierten deutschen,

österreichischen und tschechoslowakischen Juden, Bd. I [von II], hg. vom „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.“ und dem ,,Riga-Komitee der

deutschen Städte“ gemeinsam mit der Stiftung „Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum“ und der Gedenkstätte ,,Haus der Wannsee-Konferenz“, München: K. G.

Saur, 2003; hier S. 344, Spalte [3], „Epstein, Ellen (Ella)“, Spalte [4] Artikel „Epstein, Margot Ruth“. – Ferner Gedenkbuch. Opfer der Verfolgung der Juden unter der

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945, bearb. u. hg. vom Bundesarchiv [Koblenz], 2., wesentlich erw. Aufl. [auch auf CD-ROM], Koblenz

2006, ISBN 3-89192-137-3, 4 Bde., 3820 S.; hier in Bd. 1, S. 695 und 697 zu Ellen bzw. Margot Epstein (Hinweis: Florian Kimm, Nußloch). Eine Online-Suche ist hier möglich.

Den 28. Oktober nennt das Deutsche Musiker-Lexikon von Erich H. Müller

(Dresden: Wilhelm Limpert, 1929, Sp. 291, vgl. Abb. 4).

[3] Kattowitz als Geburtsort wird in dem Deutschen Musiker-Lexikon von Erich H.

Müller (Dresden 1929, Sp. 291, vgl. Abb. 4) genannt. Ferner in: Walter Trienes, Juden in der Musik [alphabetisches Verzeichnis], in: Otto Girschner, Repetitorium

der Musikgeschichte, 9. Aufl., Köln: Musik-Verlag P[eter] J[osef] Tonger, 1937, S. 360; gleichlautende Artikel „Epstein, Ellen“ in der 10. Aufl. (1939), S. 364 und 11.

Aufl. (1941), nochmals S. 364.

Breslau als Geburtsort nennen die „Ergänzungskarten der Volkszählung vom 17.5.

1938“ (Bundesarchiv, Berlin); ferner Hans Brückner und C[hrista] M[aria] Rock (Begründer), Judentum und Musik mit dem ABC jüdischer und nichtarischer Musikbeflissener, 3. Aufl., bearbeitet und erweitert von Hans Brückner, München:

Hans-Brückner Verlag, 1938, S. 73. Die Abkürzung „A.“ am Ende des Artikels bedeutet: „Der Nachweis [für die jüdische Abstammung] befindet sich bei einer amtlichen Stelle.“ Vgl. auch das Lexikon der Juden in der Musik von Stengel/Gerigk

(wie Anm. 2), das Schlesische Musiklexikon von Lothar Hoffmann-Erbrecht (Augsburg: Wißner, 2001, Anhang zum Artikel über Breslau in der Rubrik

„Privatmusiklehrerinnen und -lehrer“), das Buch der Erinnerung von W. Scheffler und D. Schulle (München 2003, S. 344, wie Anm. 2) sowie die 2. Auflage des Gedenkbuchs (wie Anm. 2). Das Buch der Erinnerung ergänzt den Vornamen „Ellen“ mit dem Zusatz „Ella“ in Klammern. Auf Kattowitz (nicht Breslau) als

Geburtsort wies Eva Weissweiler im Kommentar zu dem Faksimile-Nachdruck des Lexikons von Stengel/Gerigk hin: Weissweiler 1999 (wie Anm. 2), S. 422, Anm. 87.

Vorschnell habe auch ich in meinem Buch über von Hannenheim Kattowitz und nicht Breslau als Geburtsort angenommen (vgl. S. 235 in dem in der Vorbemerkung am

Ende genannten Buch); doch scheint mir die Frage, ob Kattowitz oder Breslau als Geburtsort anzusehen ist, durch das im Folgenden genannte autografe Dokument

(„Vermögenserklärungen“) von Ellen Epstein hinreichend geklärt.

Wertvolle Daten über Kattowitz und Breslau liefert Michael Rademacher auf seinen Internet-Seiten Deutsche Verwaltungsgeschichte. Von der Reichseinigung

1871 bis zur Wiedervereinigung 1990 (hier die Abschnitte Kattowitz bzw. Breslau).

[4] Am 12. Juni 2007 erhielt ich aus dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv

in Potsdam den dortigen Bestand der Akten über Ellen und Margot Epstein in Form von 62 Fotokopien, darunter die „Vermögenserklärungen“ der beiden Schwestern. Es

handelt sich um den Bestand Rep. 36 A Oberfinanzpräsident Berlin Brandenburg (II); hier zu Ellen Epstein (Nr. 8442) und zu Margot Epstein (Nr. 8468). Aus diesen Akten

gehen noch zahlreiche andere Einzelheiten hervor, auf die zum Teil in diesem Aufsatz verwiesen wird.

[5] Walter Grünfeld, Rückblicke [erschienen o. O. u. J., ca. 1989/90], © 1998

by Frank Dekker, passim. – Alle hier wiedergegebenen Passagen zitieren nach der 258 Seiten umfassenden rtf-Version des Buches; kostenloses Download bei MANY-BOOKS.NET in verschiedenen Datei-Formaten („select format …“).

Das Buch wird im Internet mehrfach unentgeltlich als Download angeboten.

[5a] Müller nennt in seinem Musiker-Lexikon von 1929 (vgl. Abb. 4) als Geburtsjahr „1848“, während auf Salomon Epsteins Grabstein im heutigen Katowice folgende Daten unter einer hebräischen Inschrift eingemeißelt stehen (vgl. Abb. 3): “HIER RUHT | JUSTIZRAT SALOMON EPSTEIN | GEB. AM 17. AUGUST 1849 | GEST. AM 24. JANUAR 1909”. Für das Geburtsjahr 1848 spricht, dass der Nachruf im Gemeindeboten vom 5. Februar 1909 (vgl. die folgende Anmerkung) davon

spricht, dass Salomon Epstein „im 61. Lebensjahre“ verstarb, was rein rechnerisch nur zum Geburtsjahr 1848 passt. – Zu danken ist an dieser Stelle ganz besonders Jadwiga Lipońska-Sajdak, der Direktorin des Muzeum Historii Katowic (deutsche Webseite unter Museum für Geschichte der Stadt Katowice [Link veraltet, 2.2.2019]), die mir im

Oktober 2007 im Zusammenhang mit Salomon Epstein zahlreiche Informationen zugänglich machte. Sie übersandte mir unter anderem ein Foto von seinem Grabstein,

der sich auf dem Jüdischen Friedhof in Katowice in der ul. Kozielska 16 befindet, wo auch die Eltern von Arnold Zweig liegen (vgl. Anm. 13). Darüber hinaus teilte sie mir

mit, dass im „Adreßbuch für Kattowitz, Zawodzie und Schloßsbezirk Kattowitz 1906“ (S. 45) der folgende Eintrag steht: Epstein – Salomon, Justizrat, wohnt Friedrichstr. 12

(heute Warszawska Strasse), Büro Teichstr. 7 (heute Stawowa Strasse).

[6] [Anonym:] Kattowitz, 18. Februar [1907], in: Im deutschen Reich. Zeitschrift

des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, 13. Jg., Nr. 3, Berlin, März 1907, S. 185–186 (online-Ausgabe). Hier ist die Rede von Justizrat

Epstein als Vorsitzendem der neu gegründeten Ortsgruppe Kattowitz des „Central-Vereins“, womit der „Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“

gemeint ist, der 1893 in Berlin gegründet wurde. Dieser Verein versuchte die Rechte der jüdischen Bevölkerung zu stärken und dem Antisemitismus des Kaiserreichs

entgegenzutreten. Vgl. auch die Wikipedia-Internetseite Central-Verein deutscher

Staatsbürger jüdischen Glaubens. – In der Zeitschrift Im deutschen Reich findet sich auch ein kurzer Nachruf, der hier wiedergegeben sei (Kursives im Original gesperrt):

„Wir beklagen ferner das am 23. Januar [1909] erfolgte Hinscheiden des Herrn Justizrat Salomon Epstein in Kattowitz, des verdienten Leiters unserer dortigen

Ortsgruppe. In dem ihm von dem Vorstand und dem Repräsentanten-Kollegium der Kattowitzer Synagogen-Gemeinde gewidmeten Nachruf wird ihm nachgerühmt, daß

er als erster Vorsitzender des Repräsentanten-Kollegiums durch die reichen Gaben seines Geistes, seine Beredsamkeit und Tatkraft, wie durch sein warmherziges

Empfinden für seinen Glauben die Interessen der Gemeinde in hohem Maße gefördert und den Anspruch auf unvergängliche Dankbarkeit ihrer Mitglieder erworben habe.“, vgl. im Teil Vereinsnachrichten (S. 109–114), in: Im deutschen Reich. Zeitschrift

des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, 15. Jg., Nr. 2, Berlin, Februar 1909, S. 114; vgl. auch im Inhaltsverzeichnis des Jahrgangs, S. V

unter „Epstein, Justizrat, Kattowitz“ (online-Ausgabe). – Eine weitere Meldung vom Tod Salomon Epsteins findet sich in Der Gemeindebote. Beilage zur „Allgemeinen

Zeitung des Judentums“, 73, Jg., Nr. 5, Berlin, 29. Januar 1909, S. 4, rechte Spalte; ausführlicher geht die folgende Ausgabe der Zeitung darauf ein, vgl. ebd., Nr. 6, Berlin,

5. Februar 1909. S. 2 (online-Ausgabe). An letzterer Stelle heißt es unter „Kattowitz,

25. Januar [1909]“ zu Beginn: „Wie bereits kurz gemeldet, ist hier am 24. d[ieses] M[onats] Herr Justizrat Salomon Epstein im 61. Lebensjahr nach längerem Leiden

verschieden.“ (Kursives im Original gesperrt.) Der Todestag weicht in den beiden zitierten Periodika somit um einen Tag voneinander ab (23. bzw. 24. Januar 1909). Grünfeld nennt in seinen Rückblicken (wie Anm. 5) einmal 1908 (S. 19) und einmal 1909 (S. 23) als Todesjahr; diese Frage scheint mir durch die zitierten Nachrufe sowie

das Datum auf dem Grabstein aber hinreichend geklärt.

[6a] Das hier wiedergegebene Foto erhielt ich im Oktober 2007 von Jadwiga

Lipońska-Sajdak, Katowice (vgl. Anm. 5a).

[6b] Adreßbuch Berlin 1915 (Berlin: August Scherl), Teil I, S. 624, Sp. [2]. Minna

Epstein scheint die offizielle Mieterin gewesen zu sein, da ihre beiden Töchter nicht in den Berliner Adressbüchern genannt werden.

[7] Die Beisetzung von Monika Anna Epstein wurde angemeldet von Margot Epstein; die Adresse der Verstorbenen lautete „Innsbrucker Str. 5“. Diese Informationen sowie

die genauen Lebensdaten teilte mir im August 2007 das Archiv der „Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum“ (Barbara Welker) mit. Das Jahr des Ablebens

wird durch einen Brief in den Akten des Brandenburgischen Hauptstaatsarchivs in Potsdam bestätigt (vgl. Anm. 4); er stammt von dem Notar Dr. Eduard Zolden in

Kattowitz und wurde am 1.12.1944 in Beantwortung einer Anfrage des Oberfinanzpräsidenten Berlin-Brandenburg vom 25.11.1944 geschrieben. Seine

Überschrift lautet: „Betr[ifft]: Ausbürgerung der Jüdin Minna Sara Epstein“. Darin heißt es unter anderem: „Die Jüdin Minna Sara Epstein geborene Grünfeld ist in Kattowitz

geboren und im Jahre 1942 in Berlin-Schöneberg, In[n]sbruckerstr. 5 gestorben. (ca. 85 Jahre alt.)“ (Kursivsatz = handschriftliche Ergänzungen in dem

maschinenschriftlichen Brief.) Weiterhin heißt es, dass als Erben nur die beiden unverheirateten Töchter Ruth und Margot [sic] in Frage kämen, die 1942 auch in

Schöneberg wohnten und von dort „unbekannt verzogen“ seien. – Müllers Musiker-Lexikon (vgl. Abb. 4) nennt als Vornamen von Ellen Epsteins Mutter „Monika“,

während Grünfeld oder der genannte Kattowitzer Notar nur von „Minna“ sprechen (was eigentlich eine Kurzform von Wilhelmine und nicht Monika ist). „Minna“ steht auch in folgendem Nachschlagewerk: JÜDISCHES ADRESSBUCH FÜR GROSS

-BERLIN, Ausgabe 1931, Gültig bis Mitte 1932, Berlin: Goedega-Verlagsgesellschaft m. b. H., Seite 97, Spalte [1], vierter Name von oben. Ihre beiden Töchter sind hier

nicht verzeichnet. (Download des Landesarchivs Berlin hier [Link veraltet, 2.2.2019].)

[8] Die Vornamen sind hier in der Reihenfolge wiedergegeben, wie sie Margot Epstein in ihrer „Vermögenserklärung“ (S. 16) verwendete; unter Einbeziehung des

Zwangsvornamens „Sara“ unterschrieb sie diese am 16. Oktober 1942 mit „Ruth Margot Sara Epstein“ (Unterstrichenes wie im Original). – Zu Margot Epstein

vgl. auch Kapitel 8.

[9] Vgl. W. Scheffler und D. Schulle, Buch der Erinnerung (wie Anm. 2) sowie Gedenkbuch, 2. Aufl. (wie Anm. 2). Bestätigt werden auch diese Angaben durch

Margot Epsteins handschriftliche Einträge in ihrer „Vermögenserklärung“ vom 16. Oktober 1942 (vgl. Anm. 4).

[10] Siehe die „Ersatz-Karteikarte“ im Archiv des Pestalozzi-Fröbel-Hauses in Berlin (siehe unten).

[11] Von Walter (Hans Ignatz) Grünfeld stammt die Dissertation (Dr. rer. pol.): Die Auslandsverschuldung Polens, Diss. phil. Fak., Universität Basel, 1936;

Buchausgabe: Katowice: Vita, 1936.

[12] Walter Grünfeld, Rückblicke (wie Anm. 5), S. 19.

[13] Margot Epstein benutzte diese Formulierung, als sie Hannes Küpper eine Besprechung von Arnold Zweigs Roman Der Streit um den Sergeanten Grischa anbot (Brief vom 22. Februar 1928 siehe unten; eine Rezension des Buchs durch Karl Westhoven war freilich schon im Januarheft 1928 der Zeitschrift Scheinwerfer erschienen). – Arnold Zweig wurde 1887 in Glogau (Niederschlesien) geboren; die

Familie Zweig übersiedelte 1897 nach Kattowitz (seinerzeit manchmal auch „Klein-Paris“ genannt), wo Arnold Zweig aufwuchs und zur Schule ging. Auch Walter Grünfeld nennt Arnold Zweig in seinen Rückblicken (wie Anm. 5, S. 36 f., 130, 201), wobei er aus dessen Text Glogau und Kattowitz, zwei Jugendstädte zitiert (enthalten in dem Band Atlas. Zusammengestellt von deutschen Autoren, München: dtv, 1968,

dtv-Bd. 513; auch Darmstadt: Moderner Buch-Club, 1969, S. 45–49 [zuerst © 1965 by Verlag Klaus Wagenbach, Berlin]). Im Rahmen seiner Beschreibung der

Kattowitzer Verhältnisse kommt Grünfeld ferner auf Lotte (Charlotte) Altmann zu sprechen (S. 36), welche später die Sekretärin und 1939 die zweite Ehefrau des

Schriftstellers Stefan Zweig (1881–1942) wurde und mit ihm gemeinsam 1942 im brasilianischen Exil Selbstmord beging.

[14] Die „Ersatz-Karteikarte“ aus dem Berliner Pestalozzi-Fröbel-Haus (siehe unten)

sagt nichts über Zeitpunkt und Ort der Ausbildung, sondern nur etwas über die Tätigkeit am Kindergarten in Kattowitz von 1909 bis 1912, woraus sich indirekt

schließen lässt, dass die Ausbildung etwa im Jahr zuvor stattgefunden haben muss. Ob diese Ausbildung aber in Berlin oder in Kattowitz erfolgte, muss dahingestellt bleiben.

[15] Gemeint sind Hans und Grete (Gretel) Hirschel, die beiden Kinder von Max und Luzie Hirschel. Zu Hans Hirschel (siehe Kapitel 9); Grete Hirschel studierte in Heidelberg Romanistik (vgl. Grünfeld, Rückblicke, S. 63) und verfasste 1929

die Dissertation Le Livre des quatre Dames von Alain Chartier. Studien zur französischen Minnekasuistik des Mittelalters, Phil. Diss. Heidelberg 1929;

Buchausgabe: Wertheim am Main: Bechstein, 1930. Sie übersetzte mit anderen zusammen das Buch Junges Italien. Eine Anthologie der zeitgenössischen italienischen Dichtung, hg. von Ruggero Vasari, Leipzig: Max Möhring, 1934, dessen

Widmung lautete: „Hermann Göring, dem Freunde Italiens in Verehrung“.

[16] Vgl. zur Firma Rawack & Grünfeld: Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher

in der Bundesrepublik und in Westberlin. Staat, Wirtschaft, Verwaltung, Armee, Justiz, Wissenschaft, herausgegeben vom Nationalrat der Nationalen Front

des Demokratischen Deutschland, Dokumentationszentrum der Staatlichen Archivverwaltung der DDR, Berlin: Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1968, Kapitel An der „Arisierung“ bereichert [Link veraltet, 2.2.2019] mit dem Vorwurf, Friedrich Flick (1883–1972) habe sich im Rahmen der Judenverfolgung unter anderem die Eisenhandelsfirma Rawack und Grünfeld in Berlin angeeignet. Vgl. dazu auch Mit Schrott fing alles an. tz-Serie: Wie Friedrich Flick

sein Imperium schuf, in: tz, München: Zeitungsverlag tz München GmbH & Co. KG, 6. Juli 2007, Abschnitt Vorzugsbehandlung durch Göring.

[17] Erich H. Müller, Deutsches Musiker-Lexikon (wie Anm. 2). – Eine zweite

Auflage des zuerst 1929 veröffentlichten Lexikons, die nach 1933 erscheinen sollte, zerschlug sich durch Müllers Weigerung, „nicht-arische Musiker“ auszuklammern;

und eine seit Dezember 1937 vorbereitete Veröffentlichung in Österreich scheiterte am „Anschluss“ Österreichs an Deutschland im März 1938. So kam eine zweite

Ausgabe erst 1954 zustande, deren Titel nun abweichend lautete: Hedwig und E[rich] H[ermann] Mueller von Asow, Kürschners Deutscher Musiker-Kalender 1954. Zweite Ausgabe des Deutschen Musiker-Lexikons, Berlin: Walter de Gruyter, 1954.

Die Informationen über die Geschichte des Lexikons stammen aus dem Vorwort dieser Ausgabe (S. V–VI; Berlin, Juli 1954). – Müller vertrat im Nationalsozialismus freilich

eine stark antisemitische Haltung, so dass er unter anderem das Kapitel Das Judentum in der Musik in dem Handbuch der Judenfrage von Theodor Fritsch (1852–1933)

verfasste; vgl. Theodor Fritsch, Handbuch der Judenfrage. Die wichtigsten Tatsachen zur Beurteilung des jüdischen Volkes, zusammengestellt und

herausgegeben von Theodor Fritsch, Kommentierter Faksimile-Nachdruck der 35. Auflage (131. bis 145. Tausend, Leipzig: Hammer-Verlag Th. Fritsch, 1933), Bremen:

Faksimile-Verlag, 1991 (Faksimile-Dokumentation zur Morphologie und Geschichte des Nationalsozialismus, 15. Reihe, Band 1); hier S. 324–334. Müllers Einbezug von Juden in sein Deutsches Musiker-Lexikon sowie seine Erklärungen in Kürschners

Deutschem Musiker-Kalender 1954 sind daher mit einiger Vorsicht zu betrachten. Eine eingehendere Untersuchung zu Müllers Haltung findet sich in einem Webaufsatz über Walter Schrenk (Details).

[18] Eugen Spiro, geb. 1874 in Breslau, gest. 1972 in New York, Meisterschüler von

Franz von Stuck, lebte seit 1914 in Berlin; 1933 Berufsverbot durch die Nationalsozialisten, Emigration zunächst nach Frankreich, dann 1941 über Spanien

und Portugal in die Vereinigten Staaten von Amerika. Vgl. auch Margot Rieß, Eugen Spiro, in: Kulturbund deutscher Juden. Monatsblätter, 3. Jg., Nr. 4, Berlin, April

1935, S. 8–10 (mit Abbildung); online-Ausgabe [Link veraltet, 2.2.2019]. – Spiro hatte 1892–94 bei dem Breslauer Maler Albrecht Bräuer (1830–1897) Unterricht genommen, der das Vorbild für Gerhart Hauptmanns Michael Kramer (1900) wurde.

Vgl. auch den online-Aufsatz [Link veraltet, 2.2.2019] über Spiro von Herbert Hupka,

der besonders auf die Darstellung von Musikern in Spiros Schaffen hinweist.

[19] Artur Schnabel, geb. 17. April 1882 in Lipnik, Polen; gest. am 15. Aug.

1951 in Axenstein/Luzern; vgl. Kürschners Deutscher Musiker-Kalender 1954 (wie Anm. 17), Sp. 1685. Wolfgang Rathert u. Dietmar Schenk (Hg.), Pianisten in Berlin. Klavierspiel und Klavierausbildung seit dem 19. Jahrhundert (Reihe: HdK-Archiv, Bd. 3), Berlin: Hochschule der Künste, 1999; hier im alphabetischen Teil u. a. Artikel zu Rudolf Maria Breithaupt (S. 53), Bruno Eisner (S. 61), Eduard

Erdmann (S. 62), Egon Petri (S. 89), Artur Schnabel (S. 88–89).

[20] Bruno Eisner, geb. 6. Dezember 1884 in Wien, 1930–1933 Lehrer an

der Musikhochschule Berlin. Vgl. Kürschners Deutscher Musiker-Kalender 1954 (wie Anm. 17) 1954, Sp. 249. Eisner starb 1978 in den USA. Ein Porträt von Eisner schuf Emil Orlik (1870–1932) um 1910. Vgl. auch Anm. 19.

[21] Egon Petri, geb. 23. März 1882 in Hannover, unterrichtete 1921–1925 an der Musikhochschule Berlin. Vgl. Kürschners Deutscher Musiker-Kalender 1954 (wie Anm. 17) 1954, Sp. 951. Petri starb 1962. Vgl. auch Anm. 19.

[22] Rudolf Maria Breithaupt, geb. 11. August 1873 in Braunschweig, gest. 2. April 1945 in Ballenstedt; vgl. Riemann Musiklexikon, Personenteil A–K, Mainz 1959, S. 222; Brockhaus Riemann Musiklexikon, Bd. 1, Mainz und München: Schott

und Piper, 1979, S. 174 sowie Kürschners Deutscher Musiker-Kalender 1954 (wie Anm. 17) 1954, Sp. 1634. Ferner Artikel Breithaupt, Rudolf Maria: gestorben

am 2. April 1945 in Ballenstedt. „Breithaupt arbeitete mindestens von 1919 bis 1929 als Klavierlehrer am Stern’schen Konservatorium in Berlin.“ (vgl. Artikel in Wikipedia). Vgl. auch Anm. 19.

[23] Erwin Lendvai, geb. 4. Juni 1882 in Budapest, gest. 31. März 1949 in London; vgl. Kürschners Deutscher Musiker-Kalender 1954 (wie Anm. 17) 1954, Sp. 1662.

Nach dem Kurzgefaßten Tonkünstler-Lexikon von Frank/Altmann, 2. Teil, Bd. 2, Ergänzungen und Erweiterungen seit 1937, 15. Auflage, Wilhelmshaven 1978,

S. 22, hieß Lendvai eigentlich „E. Löwenfeld“.

[24] Vgl. hierzu Hugo Riemann, Musik-Lexikon, Zehnte Auflage, bearbeitet von

Alfred Einstein, Berlin: Max Hesses Verlag, 1922, S. 1351, linke Sp., im Artikel Vereine: „40) Verband der konzertierenden Künstler Deutschlands. Gegründet

1912 in Düsseldorf, 1913 nach Berlin verlegt. Zweck: Wahrung der deutschen Interessen der Mitglieder, insbesondere Rechtsschutz und Bekämpfung des

Agentenunwesens. Der Verband betreibt eine gemeinnützige Konzertabteilung (Konzertagentur). Vorsitzender des Verbandes: Xaver Scharwenka; Vorsitzender des

Verwaltungsrates: Dr. [Rudolf] Cahn-Speyer.“ (Kursives im Original gesperrt.) Ähnlich in Alfred Einstein (Übers. u. Hg.), Das neue Musiklexikon, nach dem Dictionary of

Modern Music and Musicians, hg. von A. Eaglefield-Hull, Berlin: Hesses Verlag, 1926, S. 669, r. Sp., Nr. 17. – Auf einem vierseitigen Prospekt Pressestimmen (Details), den Ellen Epstein vermutlich selbst Anfang 1933 hat drucken lassen und von dem sich

ein Exemplar in der „Else Headlam-Morley Collection“ der Durham University Library (Großbritannien) befindet, heißt es auf der Titelseite unter dem Foto der Pianistin:

„Vertreten durch den Verband der konzertierenden Künstler Deutschlands, e.V. (Konzertabteilung), Berlin W 57, Blumenthalstr. 17, sowie alle namhaften Konzertdirektionen.“

[25] Vgl. Katharina Kaiser (Redaktion), Jüdisches Alltagsleben im Bayerischen Viertel (Reihe: Orte des Erinnerns, Bd. 2), hg. vom Kunstamt Schöneberg, Schöneberg Museum und Haus der Wannsee-Konferenz, Berlin: Hentrich 1995 (zugleich Reihe Deutsche Vergangenheit, Bd. 119); hier im Anhang unter der

Deportationsadresse „Innsbrucker Str. 5“ Erwähnung der Schwestern Epstein. – Vgl. auch Herbert Mayer, Geschichtslektion im Bayerischen Viertel [Link veraltet, 2.2.2019] (1998). Ferner unter „1983“: Spurensicherung in Schöneberg 1933: „rote

Insel“, Lindenhof, „Jüdisches Viertel“, Ausstellung im Rahmen der Projektreihe des Berliner Kulturrats: 1933 - Zerstörung der Demokratie – Machtübergabe und Widerstand, hg. von der Berliner Geschichtswerkstatt, Redaktion: Eva Brücker, Berlin:

Berliner Geschichtswerkstatt, [1983], 64 S., zahlreiche Illustrationen. Siehe auch hier [Link veraltet, 2.2.2019].

[26] Handschriftlicher Brief an den Komponisten Heinz Tiessen vom 29. Januar

1922 im Archiv der Akademie der Künste, Berlin, Signatur: Tiessen 674. Vgl. auch Kapitel 11.

[27] Vgl. Siegfried Burgstaller, Berlins musikalische Bildungsanstalten, in: Arnold

Ebel (Hg.), Berliner Musikjahrbuch 1926, Berlin und Leipzig: Verlagsanstalt Deutscher Tonkünstler A.-G., (1926), S. (127)–150; hier S. 148 der Abschnitt

„Konservatorium der Musik Klindworth-Scharwenka“, Klavierklassen. – Nicht erwähnt wird Ellen Epstein in dem folgenden Buch: Hugo Leichtentritt, Das Konservatorium der Musik Klindworth-Scharwenka Berlin. 1881-1931.

Festschrift aus Anlass des fünfzigjährigen Bestehens, Berlin 1931. Eine Durchsicht des für die Fernleihe nicht freigegebenen Druckes wurde dankenswerterweise von Jean

Christophe Prümm, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter der Staatsbibliothek Berlin, vorgenommen.

[28] Siehe Kapitel 5: Die Briefe an Else Headlam-Morley und die England-Tournee 1933.

[29] Vgl. hierzu Anm. 7.

[30] Mitteilung von Dr. Klaus Dettmer, Landesarchiv Berlin (E-Mail vom 10. Mai

2007). Von ihm erfuhr ich zusätzlich, dass sich die beiden Epsteins nicht in der Einwohnermeldekartei nachweisen lassen und dass aufgrund eines Eintrags im Berliner Adreßbuch von 1942 gesagt werden könne, dass der Besitzer des Hauses in der

Innsbrucker Str. 5 der Kaufmann K[arl] E[rnst] Wenzel (Wilmersdorf, Jenaer Str. 9) gewesen sei (siehe unten). Vgl. auch Walter Grube (Redaktion), Adressen Berliner

Tonkünstler, in: Berliner Musikjahrbuch 1926 (wie Anm. 27), S. 167, „Epstein, Ellen, L[ehrerin] a[m] Kl[indworth-]Sch[arwenka-] K[onservatorium,] [Adresse:] Sch

[öne]b[er]g, Innsbrucker Str[aße] 5.“ Die Wohnung in der Münchener Straße 30 ist auch bei Weissweiler (wie Anm. 2), S. 393 zu finden, und dieselbe Anschrift nannten

auch die im Bundesarchiv Berlin befindlichen „Ergänzungskarten für Angaben über Abstammung und Vorbildung“ aus der Volkszählung vom 17. Mai 1938. In dieser

Quelle wird auch Breslau (nicht Kattowitz) als Geburtsort Ellen Epsteins bezeichnet. (E-Mail von Audrey Pomerance, Archivleiter des Jüdischen Museums, Berlin, vom 25.

April 2006.) – Über den Vorbesitzer des Hauses in der Schöneberger Innsbruckerstr. 5, das in der Zeit nach 1900 von der „Berlinischen Bodengesellschaft“ unter Salomon

Haberland erbaut worden war, teilte mir am 7. Juni 2007 Hermann Noack, Richter am Amtsgericht in Berlin-Schöneberg, telefonisch aus dem Grundbuch mit, dass dieser